好久不見各位!原本預計在10月中就要發這篇文章,不過因為實習和種種因素,很多空閒時間被佔用掉了,可以好好靜下來寫文章的時間就變得好少,不過我還是會用零碎的時間來創造一些內容給大家,Podcast也會盡快更新的!回歸正題,這本書因為我想分享的內容比較多,所以應該會分上下兩篇文章,也是怕我拖太久讓大家等,總之讓大家久等了,希望你們閱讀愉快!

目錄

前言

《認知覺醒》這本書我在上一次的書單分享中有提到,可以說是目前影響我最多的一本書,讓我自己的想法昇華了不少,所以我就覺得我應該要來好好寫這篇文章跟各位分享,就像上述所說,這篇文章應該會分上下集,想分享的內容有一點多,也是跟我能寫文章的時間去平衡,我也想要有更多時間能和大家分享內容啊!!!

慾望、能力以及耐心

在這個資訊來得快去得也快的時代,總是讓人覺得好匆忙,時間好像總是不夠用,自己的慾望源源不絕地湧現,能力幾乎被消耗殆盡,耐心也從中漸漸消失,最後力不從心只想躺平,其實平衡點才是你需要的東西。

書中作者說到,「之所以焦慮,是因為能力與慾望之間的差距過大,同時又缺乏耐心」,所以這樣就會形成避難就易和急於求成所結合的心態,想要同時做很多件事情,並且不付出多少努力就想馬上看到效果。

我的做法是假如你想解決這個問題,就必須找出能力與慾望之間的平衡點,讓你的能力可以勝任,又可以觸碰到慾望的邊界,藉此同時提高你的耐心和信心,理解滿足自己的慾望要付出多少的努力,並且腳踏實地的去實踐它,稍後會探討如何找到這個「平衡點」。

如果對自己不能立即變好這件事情感到焦慮,這就是缺乏耐心的表現。

高效進化的模式

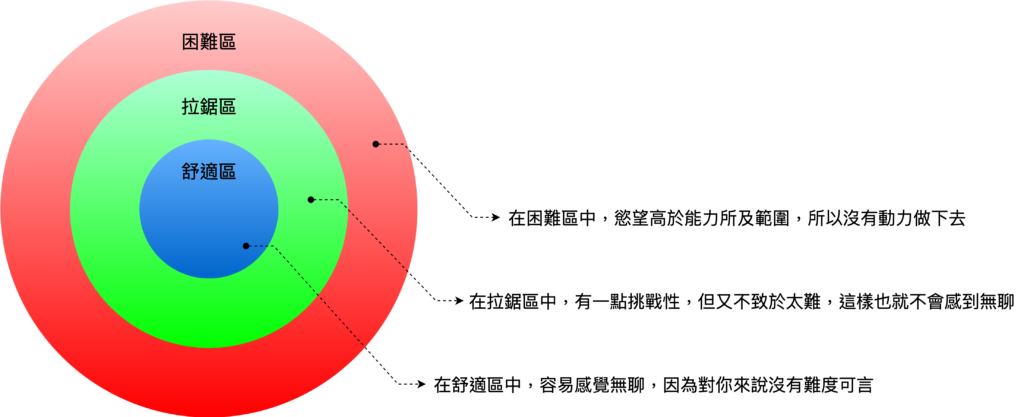

在上面這個示意圖中,可以看到有三個顏色的區域,藍色的舒適區,綠色的拉鋸區和紅色的困難區,作者以這個形式來做區分,我們依序來看

🔵 舒適區

在舒適區中,肯定都是你所拿手的事情,不會對你造成什麼威脅,反之帶來的就是無趣;假如你想要成長,你不會想要一直做對你來說輕而易舉的事情,也就是所謂的待在舒適圈中。

🟢 拉鋸區

在拉鋸區中,事情不會太拿手,不過也不會過於困難,剛剛好適合學習,過程中不會感到無趣,這就是我所提到的「平衡點」。

🔴 困難區

在困難區中,事情可能超過了你的能力所及,所以會感到重重挫折,導致沒有動力做下去,這是我們需要去避免的情況。

在了解每個區域的特性過後,其實我們需要做的事情就是找到學習的「平衡點」,進而「擴展」我們的舒適區,讓這些你正在學習的知識漸漸的成為你拿手的項目,當你的舒適區擴大相對的拉鋸區也會往外擴張,所以也要調整「平衡點」的位置,我有想到一個呈現的方式可以給大家參考,也就是學習蹺蹺板。

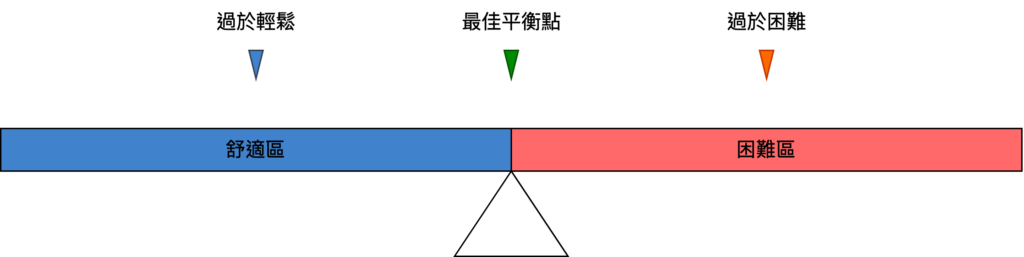

學習蹺蹺板

「學習蹺蹺板」是經過我的思考過後我想呈現的方式,想像蹺蹺板的左邊是舒適區,右邊是困難區,最高效的學習方式就是要找到蹺蹺板的「平衡點」,這件事不會過於輕鬆,也不會過於困難,不只是有高效的學習,對於將來的困難也是循序漸進的一一攻破,這個過程我稱作為「跳脫舒適圈」,而跳脫舒適圈的結果就是「擴展舒適圈」。

所以不要只做自己「十拿十穩」的事情,也不要想一步登天,充分理解自己的能力,找到屬於自己的學習方式才是最有效率的方法。

題外話:形式上的學習

手機軟體的層出不窮,所以導致有很多學習打卡或紀錄軟體的出現,包括我也曾經是這些軟體的使用者之一,而我發現有些人是在追求「形式上的學習」,這是什麼意思呢?就是像去追求當日的總閱讀時間或者是每日讀書打卡有沒有中斷,焦點反而不是在學習上,我理解這可能可以帶給使用者對於學習枯燥的內容有一絲成就感,不過這可能會導致你只專注在我今天要讀滿兩個小時,而不是我今天學到了什麼內容。

「觸動」的原因

作者說到,「凡是被某件事情有所觸動,就要有意識的提醒自己追問原因」,或許你坐在河岸邊看著夕陽落下,不知為什麼感到感動,不管事情是多麽的微小你都應該去挖掘讓你觸動的原因。

用感性能力幫自己做選擇,再用理性能力幫助自己思考。

就以我為例讓讀者們好理解,前陣子因為在聽超認真少年的Podcast,聽到說阿仔師在2017年前有拍過一部紀錄片叫《社子島少年行》,故事內容我就不贅述,因為這部紀錄片,讓我更認識阿仔師這個人以及他的想法,深深的讓我有所觸動,仔細去思考這個觸動的原因是「我想成為像他一樣的人」,所以讓我更堅定我想幫助其他人的想法,持續的創作內容分享給大家,那這個就是我「被觸動並且讓自己去實踐、去改變」的一個例子。

用心感受什麼事情讓自己最感動,而不是用腦去思考什麼事情最有利。

後設認知 = 反思

你可能在各種自我提升的書籍都常看到「後設認知」這個詞,直覺來看感覺寓意艱深,但是其實就是大家平常會做的「反思」,去對思考過程進行認知和理解。

那後設認知的用處是什麼?簡單來說,就是更理解自己到底在想什麼,進而仔細去思考為什麼自己抱持這樣的認知,並做出相對應的改變讓自己朝更好的方向前進,或是做出更好的選擇;我認為轉換觀點也算是後設認知的一種,你嘗試使用不同的觀點去理解每一件事情,理解自己就能知道如何改變,進而讓自己進步。

那我認為想要練習「後設認知」,可以先從「對自己產生好奇」開始,你可以先對自己產生疑問,就以我為例子,可能我遭遇了某件令我不開心的事情,我會對「為什麼我會有這種感覺(心情)?」而感到好奇,進而觸發你仔細去反思這個問題的原因,利用不同的觀點來審視,之後你挖掘出問題的答案,那也代表你找到了改變的方針,最後朝改進的方向邁進。

有時候我跟朋友聊天,也會聊到說他們不知道自己到底想要什麼,也對於未來沒有想法,我通常都會建議他們「先理解自己」,唯有理解自己,找到屬於自己的方針,你才知道你該往何處前進,你就想像你在一片霧中,沒有羅盤你怎麼知道何去何從?

刻意練習

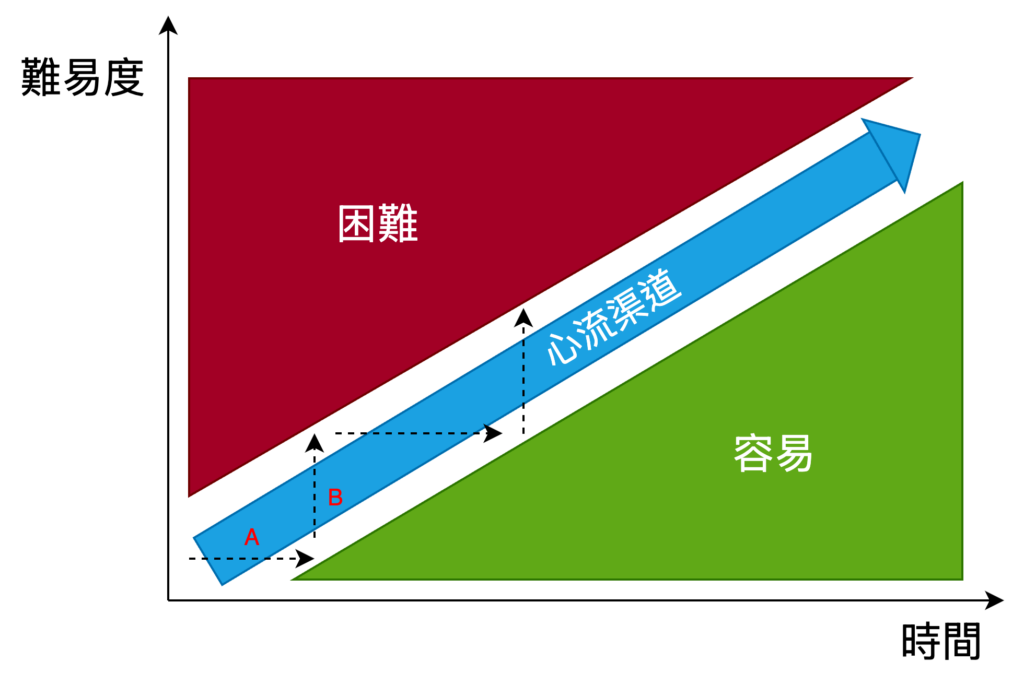

刻意練習我覺得聽起來很抽象,下面我來跟大家解釋刻意練習所會使用到的四項技巧,目標、專注、回饋以及拉鋸,我會用上面這張心流渠道的圖片來解釋這四個重點。

目標就如同上圖的藍色箭頭,它需要明確的指向一個目的地或者是方向,不會讓目標處於一個模糊地帶中,並且我們想要持續維持在這個藍色區域也就是心流渠道當中的話,我們就要保持專注,所以要把心流渠道與困難區和容易區的界線分得明確,因為假如太困難,會造成挫折,以至於你不會想專注在這件事情上,那假如太簡單的話,你也會發現你不需要專注在這件事情上就可以做好,所以我們要找到那個剛剛好的難度,不過要快速找到還有維持這個難度,就需要高頻率的回饋與拉鋸,就如同上圖的虛線箭頭(A,B),你需要及時反饋,不只是思考目前做的這件事情是不是會過於難或過於簡單,還可以快速的發現不足之處,讓我們可以適時地去調整這個拉鋸區,讓我們保持在心流中,也就是最高效率的學習狀態。

我們要梳理那些「會做,但特別容易錯;或不會做,但稍微努力就能懂」的內容

以上就是《認知覺醒》這本書的上集內容,抱歉拖了這麼久,請期待下集的發佈~

也在這邊預祝大家2025年新年快樂!不知道大家的新年目標都訂了什麼?歡迎跟我分享喔!

謝謝你的閱讀,希望你喜歡這篇文章!假如覺得這篇文章不錯,不妨分享出去喔!

別忘了Jsnn’s Logs也有Podcast節目呦!連結點我!

我是Jsnn,下次見!